「貧しい人たち」を撮影してカネをもらう…批判された日本人YouTuberがそれでも「アフリカの貧困」を配信するワケ | ニコニコニュース

※本稿は、原貫太『世界は誰かの正義でできている』(KADOKAWA)の一部を抜粋、再編集したものです。

■ジャーナリズムの永遠の問い

「なぜ、ただ撮影するだけで、助けないのか?」

アフリカの厳しい現実を映し出す映像や写真を目にした人なら、一度はそう感じたことがあるかもしれない。

しかし、この疑問が向けられてきたのは、私一人だけではない。

歴史を通じて、ジャーナリズムに携わる者たちは、常にこの課題と向き合ってきた。そして、この問いが、世界的な論争を引き起こすことさえある。

1993年、あるカメラマンが撮影した1枚の写真が、「なぜ、ただ撮影するだけで、助けないのか?」という疑問を世界中で巻き起こした。

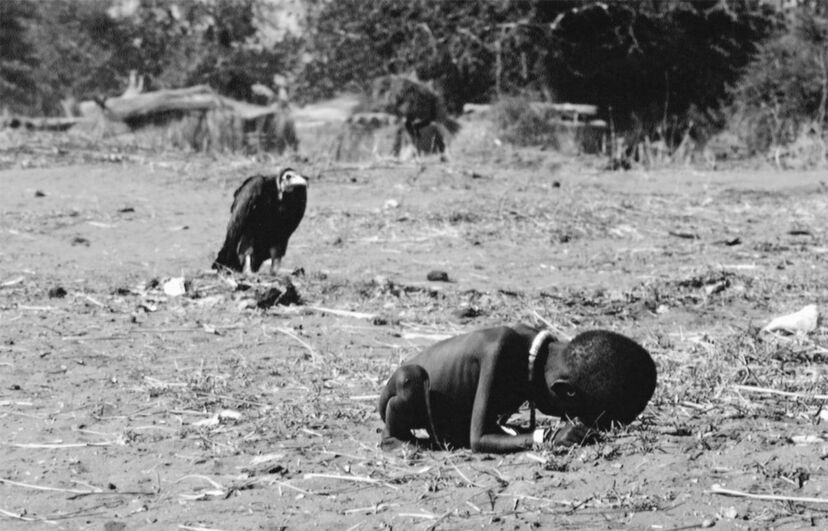

「ハゲワシと少女」という写真をご存じだろうか。

1993年、南アフリカの写真家ケビン・カーターがスーダンで撮影した1枚だ。飢餓に苦しむ幼い少女が倒れ込むように地面にうずくまり、その数メートル後方には彼女を見つめるハゲワシが立っている。

今にも命が尽きそうな少女と、その背後に迫る死の象徴であるハゲワシ――

この衝撃的な構図は、1993年3月26日付のニューヨークタイムズ一面に掲載されるや否や、瞬く間に世界中で注目を集め、アフリカの飢餓問題を象徴するイメージとして広がった。

カーターはこの写真で、ジャーナリズムの分野で最も権威ある賞の一つであるピューリッツァー賞を受賞した。

■撮影者カーターが自殺した

しかし、同時に激しい批判にもさらされることになる。

「撮影するのではなく、なぜ真っ先に少女を助けなかったのか?」という問いが、多くの人々から投げかけられたのだ。

批判は米国の『タイム』誌などを中心に沸き起こり、報道のモラルを問う論争にまで発展した。ニューヨークタイムズは、「写真家の報告によると、ハゲワシが追い払われた後、少女は再び歩き出すまでに回復した」と異例の「お断り」を掲載するに至った。

「ハゲワシと少女」が再び注目を浴びたのは、写真が掲載されてから1年4カ月後のことだ。

撮影者のケビン・カーターが、自ら命を絶ったのだ。享年33だった。

彼の自殺の原因としては、薬物中毒や躁鬱(そううつ)が指摘されているが、周囲の人々によると、彼自身「なぜ助けようとしなかったのか?」という批判に苦しんでいたという。

■カメラでは目の前の人を救うことはできない

カーターが撮影した「ハゲワシと少女」、そして彼の自殺は、報道写真の力とそれに伴う倫理的な問題、ジャーナリストとしての「事実を伝えること」と「人が人を助けること」の葛藤を世に問いかけるものとなった。

「ハゲワシと少女」は、飢餓や貧困の現実を映し出すと同時に、報道という行為に内在する倫理的なジレンマも浮き彫りにしている。

伝える者がいなければ、アフリカの大地で起きた悲劇は誰にも知られることがなかっただろう。知られなければ、それは存在しないのと同じだ。

しかし、カメラでは目の前の人を救うことはできない。むしろ、目の前で苦しむ人々を映すことで、取材者は生計を立て、時には名声すら得ることができる。カーターもまた、「ハゲワシと少女」を撮影する前から、仕事が増えるたびに名声が上がることを恐れていたという。

■「貧困ビジネスでは?」批判に対して思うこと

私自身、現地で動画を撮影し、それをユーチューブにアップするたびに、似た葛藤を抱える。

カメラでは目の前の人を救えない。

それなのに、困っている人々がいるからこそ、私は動画を作り、そこから収益を得て生計を立てている。

動画を作るたびに、再生回数やチャンネル登録者数といった「名声」を手に入れることができる。

直接的には誰も助けていないのに、多くの人々から私の活動は賞賛されている。

まるで現地の人々を踏み台にして、自分の生活が成り立っているように感じることすらある。

「お前のやっていることは貧困ビジネスと変わらない」そんな批判が寄せられたこともあった。

ジャーナリズムの原則が多くの命を救う「困っている人たちを助けたい」という純粋な思いから、かつての私は国際協力の道を選び、現地での支援活動に心血を注いできた。人々の苦しみに寄り添い、少しでも彼らの生活を改善したいという情熱が、私を突き動かしてきた。

だからこそ、「なぜ、ただ撮影するだけで、助けないのか?」という言葉には、鋭く反応してしまう。それは、私の中で大切にしてきた思いが否定されるように感じるからだ。

■「取材対象に過度に介入しない」が基本原則

そして、そのたびに、私はある現実に直面させられる。

伝えることは、未来の誰かを救う可能性はあっても、今この瞬間に目の前にいる人を救うことはできない。

私は医者ではない。看護師でもない。どれほど強く願っても、カメラでは目の前の誰一人として救うことはできない。

現地で目にする過酷な現実と問題の大きさに、私自身も無力感に苛まれることがある。だからこそ「なぜ撮影するだけで、助けようとしないのか?」という問いを受けるたびに、その理由を自分の内で深く問い続けてきた。

一つの答えは、ジャーナリズムの基本的な原則にある。

ジャーナリズムには、「公平性を保つこと」や「取材対象に過度に介入しないこと」という重要な指針がある。これらの指針は、報道が偏らず、広く信頼されるための基盤だ。

感情に流され、その場で支援を行えば、報道の客観性が損なわれる危険性がある。事実をありのままに伝えることが、より大きな影響を生むための第一歩なのだ。

目の前の数人を救うことには、その瞬間には確かな価値がある。しかし、事実を広く伝えることで、結果的により多くの命を救うことができるという考え方もある。

■今この瞬間よりも未来を変える

歴史を振り返れば、広範囲にわたる報道が世界中の人々の意識を変え、大規模な支援活動につながった例は数多い。

アフリカの飢餓や人権侵害に関する報道が、国際社会の圧力となり、政策の転換や大規模な支援を引き出したケースもある。

ジャーナリストたちが伝えた映像や記事は、遠く離れた場所で行動を促し、結果として数え切れないほどの命を救ってきた。ジャーナリズムに徹することで、長い時間をかけて多くの命を救うことができる。それは一瞬の行動ではなく、持続的な影響力を持つものだ。

この信念が、私を支え続けている。そして、その信念こそが、私が「伝える」という活動に軸を移した大きな理由でもある。

今この瞬間には無力に感じることがあっても、未来に希望を見出し、伝え続けることで人々の意識を変え、結果として世界をより良い方向に導くことができる――この信念が、私の歩む道を照らし続けている。

■中途半端な支援はむしろ害になる

もう一つの理由は、中途半端な支援が、逆に現地に混乱をもたらす可能性があるからだ。

目の前に困っている人がいたら、その場で助けたいと思うのは、人間として自然な感情だ。特に、困窮する人々を目の当たりにすると、即座に手を差し伸べたいという衝動に駆られるかもしれない。

しかし、現場での支援が浅はかだったり、深く考えずに行われたりすると、その善意が予期しない結果を招くことがある。

例えば、短期的な支援によって一時的に困難が和らいだとしても、その支援が持続せずに途絶えてしまえば、現地の人々は再び同じ困難に直面することになる。この繰り返しが続くと、現地の人々は外部からの支援に依存し、自らの力で自立するための能力を失ってしまう危険性がある。

実際に、私が取材で訪れたウガンダのカラモジャでは、支援団体が不定期に実施する食料支援が、支援への依存を生んできたと指摘されている。

支援が一時的な「魚を与える」行為にとどまれば、それは現地の長期的な発展にとって逆効果となりかねない。

■本当に意味のある支援とは何か

本当に意味のある支援とは、よく言われるように「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えること」にある。

つまり、支援を提供する者がその場から去った後も、現地の人々が自立した生活を送ることができるような支援が求められる。

しかし、この「魚の釣り方を教える支援」は、決して容易なものではない。

現地の文化や価値観、社会構造を深く理解し、適切な方法でアプローチする必要がある。

それには時間と労力がかかり、試行錯誤を重ねることも求められる。

私はアフリカを訪れるたびに、現地で長年にわたり支援活動に取り組んでいる方々と話をする機会がある。彼らの話から浮かび上がるのは、表には出てこない多くの苦労だ。

支援を受け入れる側の人々が、自分たちの文化や伝統を守りつつ、新しい技術や知識を受け入れるには、時間と忍耐が求められる。

また、外部からの支援者が自らの価値観を押し付けず、現地のニーズに寄り添う形で支援を提供することも重要だ。

■だから「伝えること」に専念する

もし、その場の感情に流されて、安易な支援活動をしてしまえば、現地に依存を生み出すだけでなく、支援を受ける前よりも状況が悪化することさえある。

短期的な支援がもたらすのは、一時的な救済にすぎず、長期的には問題を深刻化させるリスクがある。だからこそ、支援活動は慎重かつ計画的に行われなければならない。

中途半端な支援が現地に混乱をもたらす可能性があるからこそ、私は現地での撮影と、そこで得た事実を広く伝えることに専念している。

撮影を通じて現地の実情を多くの人々に伝えることで、支援の必要性や問題の深刻さを広く理解してもらうことができるからだ。

----------

フリーランス国際協力師

1994年生まれ。早稲田大学在学中よりウガンダの元子ども兵や南スーダン難民の支援に従事し、その後NPO法人を設立。講演や出版などを通して精力的に啓発活動を行う。大学卒業後に適応障害で闘病するも、復帰後はフリーランスとして活動を再開。ウガンダのローカルNGOと協働して女子児童に対する生理用品支援などを行い、現在に至る。2017年『世界を無視しない大人になるために』を出版。2018年3月、小野梓記念賞を受賞。

----------

|

ゲスト

ジャーナリズム?笑わせんなよ。こいつらは、飢えた子供らの姿は撮影して晒すが、子供らを飢えさせる原因となっている存在については、触れようともしない。なぜか。それは、この惨状を招いているのが欧米先進国の搾取であると同時に、飢えた子供を利用して金と人心を集めようとしているのもまた彼らであり、メディアはその手先だからだよ。何が「伝えたい」だよ。笑わせんな。恥を知れ。 |

|

テツ

アフリカの貧困なんてのは数十年前に周知フェーズは終わってる。金だってサギセフがドバドバ注ぎ込んだ。それでも貧困が無くならない事が今までの手法がダメな事の証明。それでも同じ事を繰り返しているのはただの無能か貧困ビジネスかのどちからだよ。 |

|

vippo

貧困国を真に解決する方法は法秩序の徹底に他ならない。国連がまともに機能していれば国連が暫定統治して秩序を確保し現地の公平な選挙にて統治を移譲する。援助してるだけでは何も解決しないのは証明済み。 |

|

ゲスト

日本は地震大国なので、被災して瓦礫の下敷きになってるときや、家や家族を失って泣いているときに、観光に来てたアフリカの一般人に「これが日本だ」と撮影やインタビューされて世界に配信されてもOKな人だけ、貧しいアフリカの人を撮影しましょう。 |

|

MONO

原典を見ずに批判するのは知恵の無い猿と同じ。原貫太氏のYouTube少し見て来ました。テレビカメラに比べて機材も小さいので、飾らない現地の様子が分かって面白かったです。紀行ものとして楽しめました。感銘を受けたのは、世界で2番面目に貧しいと言われるブルンジの取材。収入少なくても子供たちはニコニコしていて全然不幸そうじゃなかった。百聞は一見にしかず。 |

|

ms

貧困とはズレるかもしれないが、先進国の企業がアフリカのカカオを安く買い叩いた結果、現地ではカカオ畑を潰して金を掘るようになった。自分たちが何をするにせよしないにせよ、情報を届ける仕事には価値があると思う。 |