|

幹事長で史上最高齢の就任となった。 10月9日、自民党本部は森山裕幹事長の名で、衆院選候補者に対し、政党交付金から公認料500万円と活動費1500万円の計2000万円をそれぞれの政党支部へ10日付で振り込むことを通知したが、これについて森山…

39キロバイト (4,233 語) - 2025年7月5日 (土) 23:47

|

1. 自民党の森山裕幹事長の鹿児島挑戦

森山氏は地元での選挙戦の中で、地元住民との密接なコミュニケーションを重視しており、その活動は地道な支持獲得を狙ったものです。しかし、情勢調査では新人候補がリードするという報告もあり、森山氏が地元で敗れる可能性も否定できません。自民党の長年の拠点であった鹿児島での敗北は、森山氏にとって大きな打撃となるでしょう。

このような状況の中、森山氏は地元への訪問を繰り返し、選挙戦における危機感を募らせています。彼の活動は自民党の支持基盤強化に向けた必死の取り組みの一環と言えるでしょう。特に、自民党を長年支えてきた有権者の信頼をつなぎ止めるためには、さらなる努力が求められています。

森山氏が地元での選挙戦をどのように乗り越えるか、また自民党がこの挑戦をどう克服するかが、今後の日本政治における重要なポイントとなることでしょう。

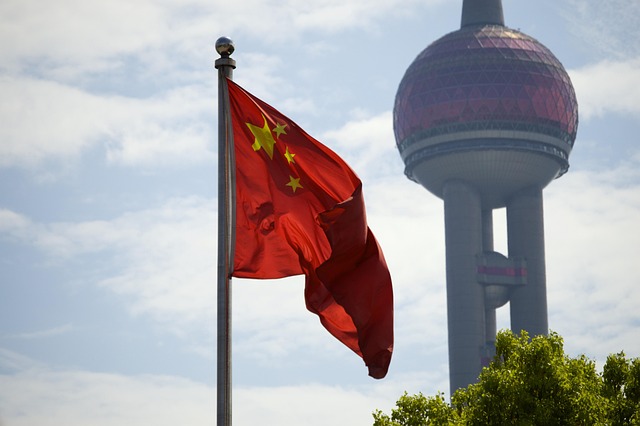

2. 参院選における保守王国の変遷

特に注目されるのは、立憲民主党が無所属の新人候補を支援する動きで、この候補者が立憲民主党の支援を受けて勢いを増しています。この無所属新人候補は、自民党の元参議院議長である尾辻秀久氏の三女であり、彼女の立候補は衝撃を持って迎えられました。それだけでなく、共産党も候補者を立てずにこの候補を支援しようとしており、事実上の一本化の様相を呈しています。

保守票の分裂も、鹿児島の選挙戦におけるリスクとなっています。特に、新興の保守勢力が急成長していることから、自民党は以前ほど安定して票を獲得できなくなっており、保守票が分散する形になっています。また、参政党という新たな勢力も台頭しており、その影響力が増しつつあります。

総じて、これまで「保守王国」と称されてきた鹿児島の政治的地図が、新たなプレイヤーたちの参入によって揺さぶられています。この変化は、単に鹿児島の地域的問題にとどまらず、全国の政治情勢にも影響を及ぼす可能性があると言えるでしょう。

3. テクノロジーと政治活動の共存

特にインターネット技術の普及は、選挙キャンペーンのあり方を一変させました。

今や、政治家や政党は、インターネットを駆使して広範な有権者層にリーチできるようになっています。

また、JavaScriptなどのウェブ技術は、Yahoo!ニュースのようなプラットフォームでの情報発信を支える重要な要素です。

JavaScriptが無効の場合、一部のウェブサイト機能が制約されるため、ユーザーは設定を有効にすることが推奨されます。

さらに、推奨ブラウザーを使用することで閲覧体験の品質を保ち、技術的な問題を回避することが求められます。

テクノロジーが政治活動をどう支えているのか、そしてこれからどのように進化していくのかを理解することは、我々にとって重要なテーマとなっています。

4. デジタル時代における選挙ネットリテラシー

信頼できる情報源からの情報取得がまず第一に重要です。公的機関や信頼される報道機関が提供する情報に基づき、自らの判断基準を持つことが求められます。また、ソーシャルメディアなどでの不確かな情報を鵜呑みにしないことも大切です。意図的に誤情報を流布する人も存在するため、常に裏付けを取る習慣を心掛けましょう。

また、デジタルセキュリティの観点から、個人情報の保護も重要です。二要素認証を用いたアカウントのセキュリティ強化や、自身のデバイスを最新の状態に保つことで、予防策を講じることができます。

このように、デジタル時代におけるネットリテラシーは、単なる情報の受け取り手に留まらず、選挙時においても主体的に行動するための重要なスキルであり、今後ますますその重要性が増していくことでしょう。

5. 最後に

我々の生活の多くがオンライン上で展開され、必然的に政治もその影響を受けています。

今日、選挙運動や政治的情報の発信において、デジタル技術の活用は欠かせません。

特に、日本ではインターネットを通じた情報の配信が社会に与える影響が大きく、デジタルリテラシーが重要な課題となっています。

日本の政治情勢は、現在さまざまな課題に直面しています。

その中でも、選挙活動におけるデジタル技術の導入は、候補者と有権者のつながりを強化するという点で非常に効果的です。

例えば、最近の選挙ではインターネットを利用した選挙運動が一般的になり、候補者の意見や公約をオンラインで確認することができます。

しかし、これにともないデジタルリテラシーが不足していると、不正確な情報や誤情報に惑わされる危険性もあるため、さらなる教育が求められます。

また、個々の投票者が持つべき意識としては、単に情報を受け取るだけでなく、それを評価し、自らの意見をもつことが重要です。

デジタルリテラシーが高まれば、政府の施策や政策に対する理解が進み、社会全体としてより健全な政治参加が期待できます。

最後に、デジタルリテラシーの向上は、単に技術的な問題にとどまらず、社会的な責任としても意識されるべきです。

各自が情報を正しく理解し、主体的に行動することができる社会を築くためには、教育体制の充実が必要です。

このような取り組みが、政治的な意思決定により良い影響を与えると同時に、民主主義の強化にもつながることを期待しています。