|

再生医療におけるiPS細胞 人工多能性幹細胞(じんこうたのうせいかんさいぼう、英: induced pluripotent stem cells)は、体細胞へ4種類の遺伝子を導入することにより、ES細胞(胚性幹細胞)のように非常に多くの細胞に分化できる分化万能性…

159キロバイト (24,258 語) - 2025年6月4日 (水) 08:20

|

1. iPS細胞とは

通常、体細胞は特定の作用を持ち、それ以外の細胞に変わることはありません。

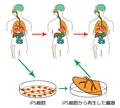

しかし、日本で最初に研究されたiPS細胞技術により、特定の因子を加えて体細胞を再プログラムし、どのような細胞にも変化できる多能性を持った状態に戻すことができるようになりました。

この技術は再生医療の分野において画期的な進歩を遂げ、多くの難病に対する新たな治療戦略を提供しています。

米国カリフォルニア州の大学病院では、iPS細胞を使用したパーキンソン病の治療臨床試験が行われています。

これは、日本国内で製造されたiPS細胞が初めて海外で治療に使用される例であり、世界的にも注目されています。

パーキンソン病は、脳の神経細胞が減少し、ドーパミンの不足によって運動障害を引き起こす難病です。

京都大学では、iPS細胞から作られた神経細胞を患者の脳に移植し、ドーパミンを補う治療法を開発しました。

この試みは、患者の症状改善に向けた大きな一歩となっています。

住友ファーマとその関連会社であるラクセラは、iPS細胞から神経細胞を作製する技術を手掛けており、今回の臨床試験ではアメリカで7人の患者に対し治療を予定しています。

米国は、パーキンソン病患者が約100万人とされ、日本の3倍以上の患者数がいるため、この技術の実用化に大きな期待が寄せられています。

これにより、日本発のiPS細胞治療が世界に広がることが期待されています。

2. パーキンソン病とiPS細胞

この新しい治療法は、京都大学が開発したもので、人のiPS細胞を神経細胞に変化させ、これを患者の脳に移植してドーパミンを補うというものです。この神経細胞の作製は、製薬大手の住友ファーマとその関連会社であるラクセラによって行われています。

最近、米国カリフォルニア州の大学病院で、このiPS細胞を利用したパーキンソン病治療の臨床試験が始まりました。この試験は、日本国内で作製したiPS細胞を使用する初めての海外での試みとして注目されています。住友ファーマによると、米国での最初の患者への移植が6月25日に実施され、今後、約2年間にわたって効果の観察が行われます。この臨床試験では、最終的に7例の移植が予定されています。

日本国内では京都大学のチームが既に同様の試験を行い、今年4月には、6人中4人の患者で症状が改善されたという報告がありました。この結果を受けて、住友ファーマは国内での治療法の承認に向けた準備を進めると共に、海外展開も視野に入れています。日本における年間患者数は米国の3分の1程度ですが、この技術が世界中での症例数を重ねることによって、さらに有効性が確認されていくでしょう。住友ファーマの木村社長は、日本発のiPS細胞治療を世界で実現したいと意欲を示しています。

このような治療法の実用化が期待される米国では、推定100万人ものパーキンソン病患者が存在します。今後の研究と試験によって、iPS細胞治療の実用化が進めば、世界中の多くの患者に希望をもたらすことができることでしょう。

3. 海外での初めての試み

パーキンソン病治療におけるこのiPS細胞の使用は、神経細胞を再生し、ドーパミンの補充を目指すものです。運動機能に関係の深い脳の神経細胞が減少すると、ドーパミンの不足により、手の震えや移動困難といった症状が現れる難病パーキンソン病を、iPS細胞を用いて治療しようという試みです。京都大学はこれを実現するため、人のiPS細胞を神経細胞に分化させ、患者の脳に移植するという技術を開発しました。

今回、米国で初めてiPS細胞を用いた臨床試験を行ったのは、住友ファーマとその関連会社ラクセラの技術協力によるものです。最初の患者への移植は2023年6月25日に実施され、その経過については今後2年間に渡って観察される予定です。この臨床試験は、合計7例を実施する計画であり、今後の結果が大いに期待されています。

日本国内でも、同様の臨床試験が京都大学チームによって実施され、患者の多くで症状の改善が認められました。この成功を受けて、住友ファーマは製造販売承認の申請を進めており、米国での試験と共に日本発のiPS細胞治療が世界に広がることが期待されています。

4. 国内での成功例

国内での治療試験では、京都大学チームが6人の患者に対して実験を行い、そのうち4人が症状の改善を示しました。この結果は今年の4月に論文として発表され、数多くの医学関係者や研究者により注目を浴びています。この成功により、住友ファーマは国内で製造販売の承認を得るための準備を進めており、その一方で海外展開にも積極的に取り組んでいます。

iPS細胞を用いたこの治療法は、国内での成功例を土台に、さらに多くの患者さんへ希望を与えるものです。将来的には、全世界に日本発のiPS細胞治療を普及させるべく、さらなる研究と臨床試験が期待されます。住友ファーマはその先頭で、この革命的な治療法を実用化するための歩みを続けています。

5. 最後に

この治療は、すでに日本国内で成功を収めており、住友ファーマをはじめとする関係者は、さらに広い国際的な展開を目指しています。特に、米国ではパーキンソン病患者が日本の約3倍である100万人に上ります。今後の米国での臨床試験は、すでに一例目が完了し、さらなる進展が期待されています。

iPS細胞を用いた治療は、患者の生活の質を向上させる重要な一歩と考えられており、住友ファーマはさらなる研究と承認申請に向けて準備を進めています。木村徹社長は、日本での承認を目指しつつ、米国での臨床試験結果を基に世界での実用化を推進すると述べています。これにより、日本発の先進的な治療法が世界中のパーキンソン病患者の希望となることでしょう。